肩甲帯の固有感覚、上肢の機能回復(体幹と上肢の円滑な運動)

8月14日(日) 構造動作研究会は『肩』。肩のリハビリ、滑らかな肩の運動をおこなうための基本的な構造、仕組みを勉強しました。

第1部:肩甲帯の固有感覚、脊柱の機能回復(中村考宏)

はじまりは、深部感覚(固有感覚)とはどのような感覚なのか、その歴史的な背景から実際の臨床での必要性について整理をしました。

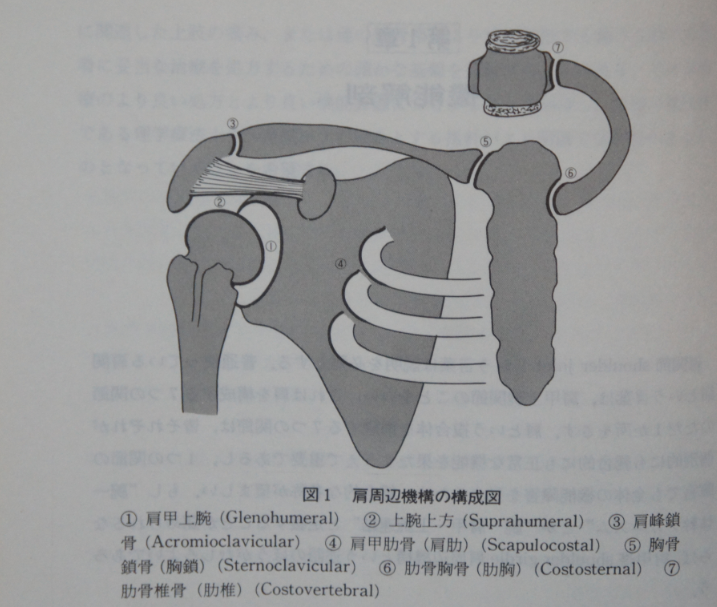

一般に肩関節とは上腕肩甲関節のイメージ。

肩を構成する関節には上腕肩甲関節、肩鎖関節、胸鎖関節、肋椎関節がある。

▲Shoulder Pain Edition2 Rene Cailliet 著/荻島秀男 訳

上肢と体幹を接続する胸鎖関節は鎖骨がクランク状に可動する。

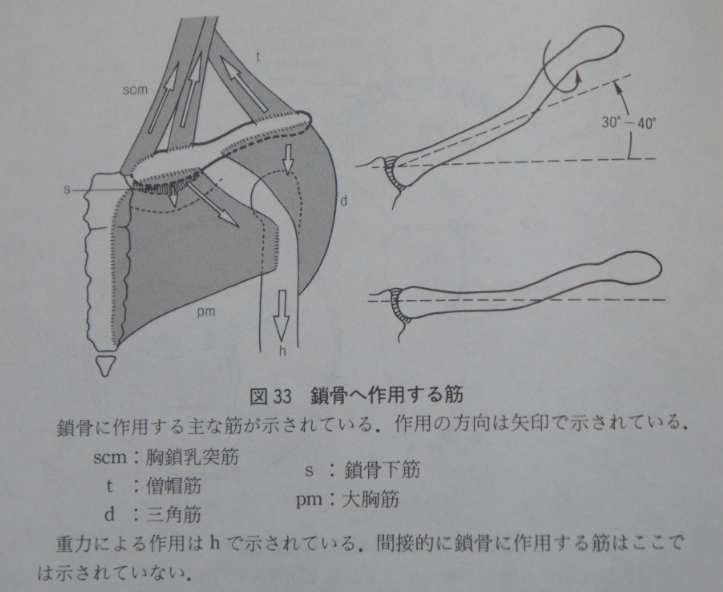

▲Shoulder Pain Edition2 Rene Cailliet 著/荻島秀男 訳

鎖骨へ作用する筋は胸鎖乳突筋、僧帽筋、三角筋、鎖骨下筋、大胸筋。

第2部:上腕骨、肩甲骨、鎖骨に起始付着する筋骨格系の解剖学的特徴(山口計郎)

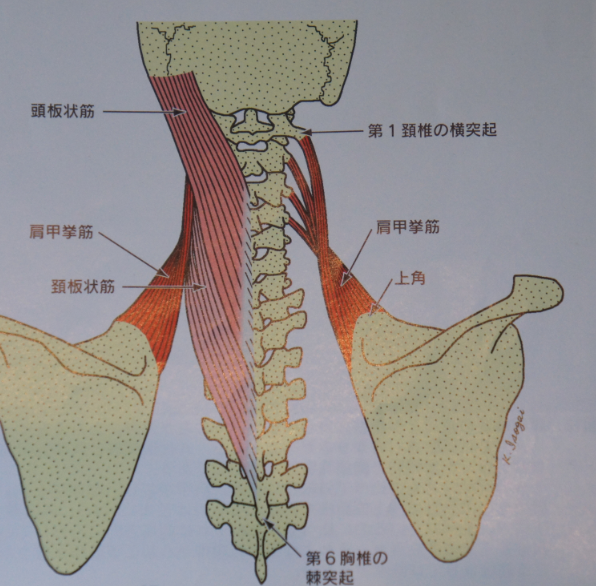

僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋、棘上筋、棘下筋、小円筋、大円筋、広背筋、胸鎖乳突筋、大胸筋、小胸筋、鎖骨下筋、肩甲下筋、前鋸筋、三角筋、上腕二頭筋、上腕筋、烏口腕筋、上腕三頭筋の特徴をスライドをみながら確認。

ポイント

今回のポイントはヒトと四足動物の特徴に違い、上肢の支持性でした。上肢の位置によって筋線維の走行が変わり、骨格筋の収縮を発揮しやすいポジションがある。上肢は体幹の前面で胸鎖関節(骨性)の接続、後面で菱形筋と頸椎・胸椎の付着(筋性)で支持されている。『肩』を上腕肩甲関節という局部でみるのではなく、体幹と上肢、しいてはヒトの動きとしてみることが大切。

▲骨格筋の形と触察法(大峰閣) 著:河上敬介、磯貝薫

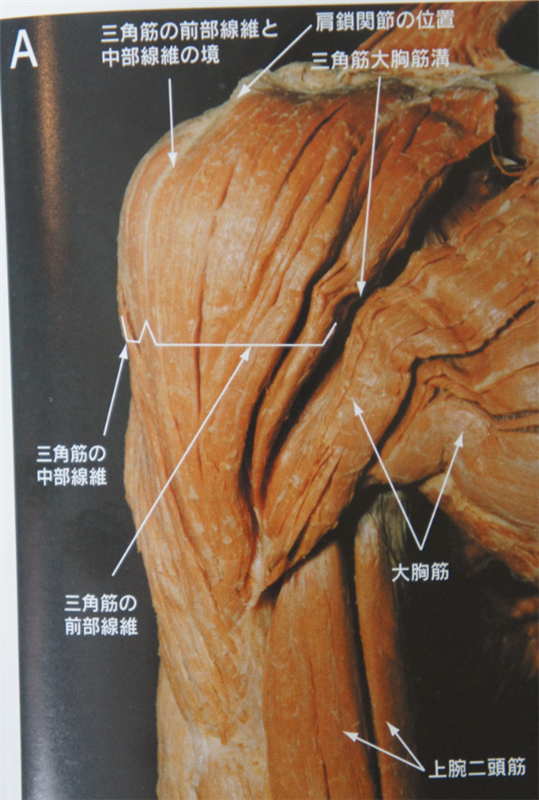

三角筋は肩甲上腕関節を覆うボリュームのある筋肉。

前部線維、中部線維、後部線維、それぞれを偏りなく作用させるためにはどのポジションがよいのか?

▲骨格筋の形と触察法(大峰閣) 著:河上敬介、磯貝薫

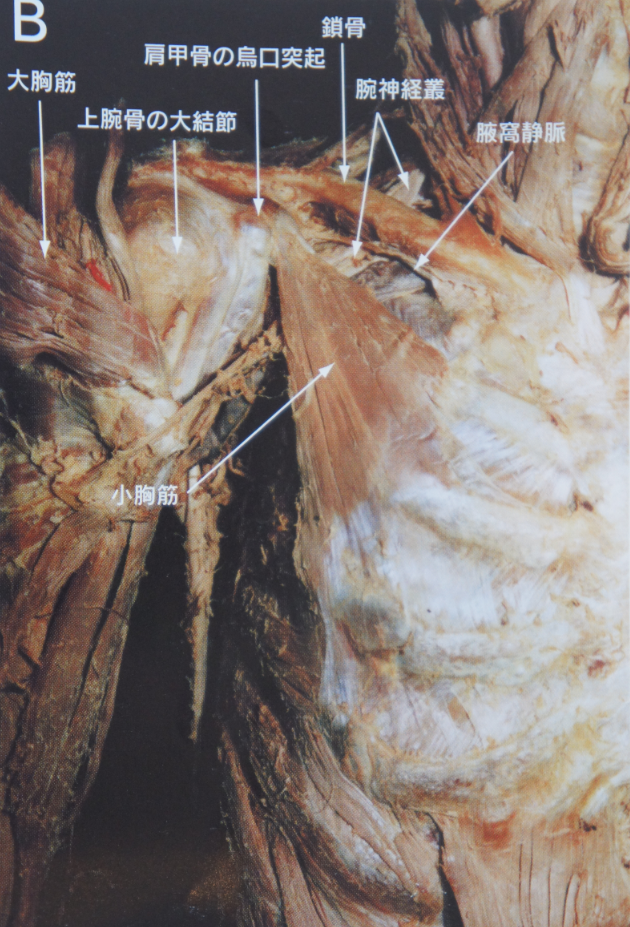

小胸筋は大胸筋の深層筋。

この筋の下を腕神経叢、腋窩静脈が走行する。

肩周辺の臨床症状に重要なポイント。

▲骨格筋の形と触察法(大峰閣) 著:河上敬介、磯貝薫

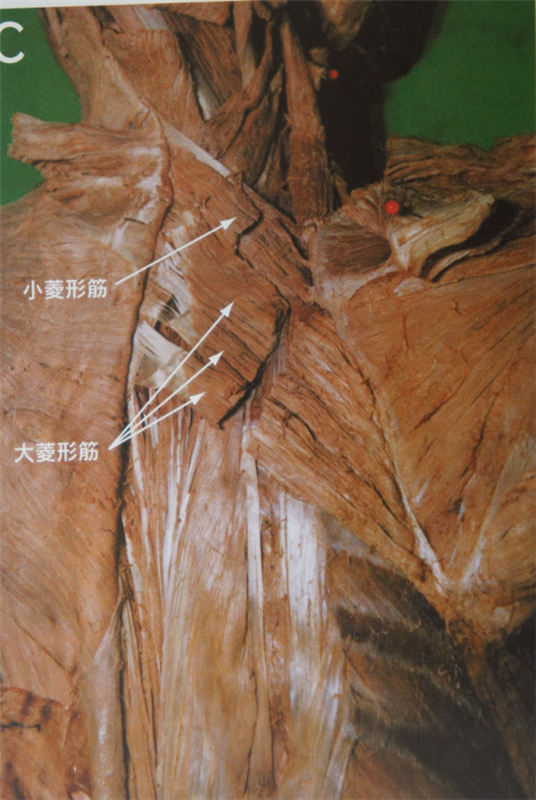

肩甲骨は小菱形筋と大菱形筋、菱形筋の上に膝蓋骨のように乗っている。

さまざまな動作で肩甲骨の重要性を説かれている。

果たして肩甲骨を意識して動作に支障はないのだろうか?

▲骨格筋の形と触察法(大峰閣) 著:河上敬介、磯貝薫

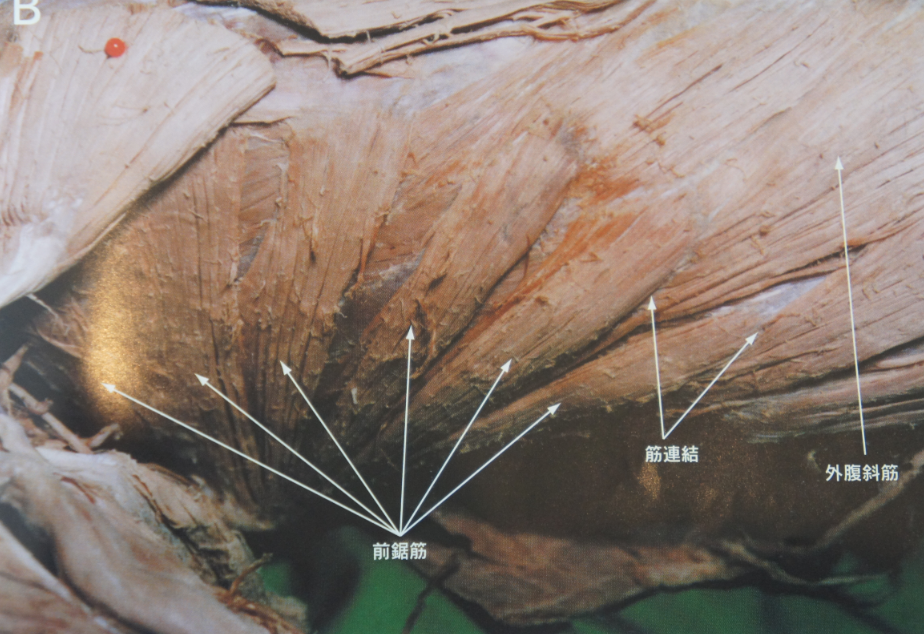

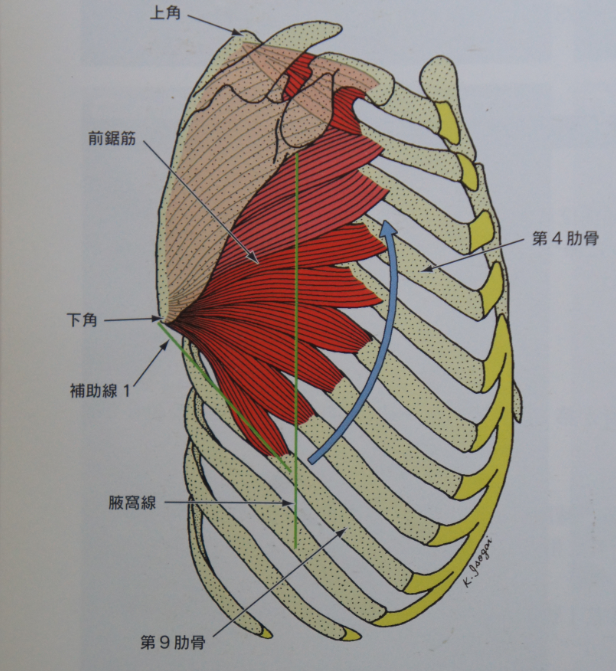

前鋸筋は肩甲骨に付着し胸郭の側面を大きく覆っている。

動作において肩甲骨を安定するのに重要な筋肉。

▲骨格筋の形と触察法(大峰閣) 著:河上敬介、磯貝薫

体幹と上肢のつながりを円滑にする

肩のリハビリ、滑らかな肩の運動をおこなうためには、体幹と上肢のつながりを円滑にする必要があります。まずは上腕と胸郭の位置関係を整えることが大切です。

『肩』の滑らかな動きを可能にするために個々の筋肉の特徴を知る。

ヒトと犬など4足動物の肩甲骨の位置には違いがあった。

ヒトの肩甲挙筋はどのポジションで作用しやすいのか?

▲骨格筋の形と触察法(大峰閣) 著:河上敬介、磯貝薫

上腕と胸郭の位置を整えるには、深部感覚リハビリトレーニングの深呼吸、広背筋の活性化がよいでしょう。さらに、上肢と体幹の捻じれをとって肩周りを円滑にするのに四つん這いのホポーズなど、「深部感覚」から身体がよみがえる!(晶文社)を参考にしてください。

次回は、頸椎です。